2016-11-22 10:54聯合報 亮軒/文

青田七六客廳掛著一方頒給父親的褒揚令,掛了很久了。前不久,我與父親當年的幾位子弟在那兒聚餐,其中的王源教授是父親在台灣第一代的學生,他望著這張褒揚令跟我說,這張褒揚令裡有你的母親。為什麼?……

當時我很煩惱,講起來是個微不足道的小事,那是說對於別人。於我卻不容易,當然誰也看不出來,說也說不清,只有暗暗的在心裡七上八下。

崔小萍老師寄了一張明信片來,只講要播出一本小說,要我演其中的那一個孤兒。是童真的作品,書名《翠鳥湖》。裡頭只有三個角色,男女主角與這個男孩子。男女主角分別由趙剛跟崔老師擔任,不用說那個男孩很重要,戲分兒不少。當時我大概十八、九歲,剛讀藝專。從十二歲起就進了中廣的廣播劇團,演戲於我不是問題。然而為難的是那個角色,因為那個孤兒要管崔老師叫媽。

我媽在四川北培生下我時,應該很不情願,她與父親早已冰炭不容,要打掉肚裡的我,後來因為風險太大而作罷。一生下來便不要我,是在合江的李伯伯李伯母把我抱了去的,整個幼年就在李家度過,而父親則是大江南北餐風露宿的參與抗戰救國。在李府我得到的寵愛超過他們全家任何人,李本京大我不多,十分吃醋,總是找機會整我一下,但是他也因此常常受責。我則難免恃寵而驕,胡鬧得過分,到那個時候大人跟我說,再淘氣,媽媽就要來把你抱回去了。這句話一說,立馬靈驗,當下我就老實了。「媽媽」這個字眼,是我的緊箍咒。我怕「媽媽」。

抗戰勝利,我隨著李伯母一起乘江輪南下,要到南京。在下關短暫停船時,媽媽在那麼短的時間裡從岸上帶了人把我給搶走了,至今無人知道她是怎麼跟蹤了幾千里水路的,因為江面上有好幾百條船。那時兵荒馬亂,大白天搶娃娃,身邊沒有敢管。我嚇得大哭,卻從此與李家分開。

媽媽把我藏在一個尼姑庵裡,也不來看我,我被剃頭成了小和尚,這一段故事在我的回憶錄裡寫了。我不知媽媽的姓名,只記得她很時髦,穿著打扮很不一般。後來她把我跟姊姊一起帶到了台灣,姊姊沒有當小尼姑的經驗,她至今也不知當時媽媽把她藏在什麼地方,多年之後我們一起去北京看媽媽,我特別安排了姊姊跟媽媽住一天飯店,想要從媽媽那兒套出些姊姊依稀記得的事情真相,媽媽什麼也沒說。之後媽媽又把我們從上海帶到了台灣,但是最終沒能跟父親破鏡重圓,我們留下來,媽媽從香港回到了大陸。好像她在大陸也驚天動地的過了些年,怎麼回事我至今不知,只聽一位電視製作人說,可以編成連續劇。媽媽以一百零四歲高齡辭世,有的事,我永遠不會知道。

上了小學要報戶口,我的身分證上母親的名字是「孫彩蘋」,並且註記為「歿」,媽媽已死。對於這一點我並不在意,反正媽媽的死活與我無干。就這樣子一生也無所謂,一點也沒感覺到媽媽的存在與否跟我有一絲一毫的關係。人間充斥著關於母愛的故事,我讀了也沒感覺,「夏蟲不可以語冰」。覺得母親在人生中很重要,是在婚後有了孩子之後。要是人生重新來一遍,我有沒有媽媽還是不會太重要,已經有了經驗嘛。

還是在上小學的時候,有一天在麵包店裡遇到了一位女士,朱伯母,朱伯伯是父親台大的同事,朱伯母本名楊惠敏,就是抗戰時冒險送旗給四行倉庫守軍的女童軍,她是媽媽的同班同學。她把我看了又看,說你媽媽託人跟我講,要我帶你跟你姊姊去照相館照個相寄給她。原來我媽媽還活著!但是又怎麼樣呢?我媽媽在天外,我依原樣過日子。記憶中,因為媽媽是上海人,我用上海話叫過「姆媽」,那第一個字是閉口音,讀如「嗯」的閉口。可是從媽媽回去了之後,再沒叫過,國語的「媽媽」更不用說了。

演戲是要有情感的,得把「媽媽」這兩個字說得自自然然,要伴隨著各種情感情緒,我叫不出。崔老師是一直很照顧我,要是跟她講我沒法子管她叫媽而拒演,絕對的不成理由。自己練習的時候,凡是有叫媽媽的,就跳過去。只想著到了錄音室現場再叫吧。

只有崔老師、趙剛老師跟我圍著圓筒大麥克風,在一張軟墊桌上錄音。那個空間比太空還要安靜,聽得到自己的心跳,撲通撲通的。到了那一段該我叫媽的時候,我緊張得快要失聲,覺得氣都喘不上來,然而無法躲避,終究要叫的,我嚥了口口水,只聽到自己危危顫顫畏畏縮縮的叫了一聲「媽!」

那個孤兒後來死了,故事本身也就悲悲戚戚的,也許歪打正著,演得恰好,崔老師後來給了幾句讚美。這個經驗,可算是我叫媽的破瓜,開了「媽」嗓,以後見了真媽,叫起來非常順利。這是後話。

又不知過了多少年,天涯萬里的,居然得到了一封從本明姊姊那兒轉來的信,其中管我叫國光兒,父親也不會這麼叫我,居然是媽媽從大陸來了信。她與到大陸訪問的,當年也就是從她懷中把我奪走的本明姊姊偶然遇到了,還在不知不覺中成了很近的姻親,真是冤家路窄。那封信嚇到了我,媽媽不是想像中的人物,是實實在在的在這個世界上,是一位八十歲的老太太。算一算,她對著我們淚眼婆娑到如今,已經有四十多年了。就像被雷打到了一樣,我驟然間在讀著信的樓梯口便號啕大哭。

在那封信的信封上,寄件人的姓名是「孫采苹」。孫是簡體一個子一個小字。這三個字我都很陌生,跟我身分證上註明「歿」掉的媽媽一個字都不對盤。好像是另一個人。

激情之後又恢復了冷靜,沒想去看她。對媽媽依然覺得陌生。父親一生沒有提過她的名字。除了楊惠敏之外,母親的故友中,只有童曈律師跟劉真校長向我提過我媽,講得也很少,他們無非是想要看看朋友的孩子長得什麼樣了,借此懷想老友。後來我猜,應該是大家都相約守口如瓶不提。見到媽媽是在與她偶然通信的十年之後。她與我同母異父的弟弟在北京,有中外的朋友到北京,就託他們去看看媽媽,順便帶點什麼。我想就這樣好了,我依然可以沒有媽媽,以後演戲也沒遇到要叫喚媽媽的劇本。

十年之後,媽媽來信說她的一隻眼睛看不到了,只怕另一隻有一天也看不到,要我去給她看看。我想這是應該的,便從香港溜了進去。差不多可以說第一眼見到的媽媽,就是個年紀那麼大的老太太,很不真實。我先在香港從劉國松家打電話去給他們,要求別哭哭啼啼的,我會受不了。他們答應了,所以從機場到崇文門一路都很安靜,在那個情況下,不哭要幹嘛?我看著身邊的老太太,這麼想著。

什麼樣的當下叫了這位老太太媽媽,我卻想不起來了,真的是不知不覺。人有了個媽,就會叫她媽媽,就好像我們有了本書,就會說「這本書」一樣,自自然然,這跟管崔老師叫媽兩回事。

沒想到要管媽媽的姓名問題,媽媽就是媽媽,其他的不重要。媽媽心目中的我比什麼都重要,其實我們不怎合得來,我會跟她吵,不甩她,吼她,但還是一次次的去北京看她,然後又吵架。我不覺得她是個表揚大會上的好母親,很難相處,包括跟弟弟在內。有時會想,老爸堅持跟她離婚,真的十分正確。她去世後很久我方知她跟後來弟弟的父親章先生也離了婚。但是我從沒有一點要不認她的意思,更無不理她的意思,可也從此看出是假不了的母子。

媽媽在北京的醫院裡嚥下最後一口氣的時候,我正在廣州,剛好去學生陳美瑜家中作客的當時,弟弟從北京傳來了消息。楊先生跟美瑜陪我到了很晚,我了解他們的體貼。但我沒有去北京奔喪,還是回台北。

媽媽死得很孤單,身邊只有弟弟跟弟媳婦,也沒有葬禮。人活得久,記得她的人不會多,能夠本人參加告別式的想想也不會有幾個。火葬之後,弟弟要我寫一個墓碑。這才開始認真的討論起媽媽的名字來。

要怎麼寫呢?我說,要寫繁體還是簡體?因為媽媽的骨灰要埋在長城腳下,那邊的人都用簡體字,我說簡體字我還真不會寫。弟弟說墓園裡大家還是用繁體字的多。好,那麼是孫彩蘋嗎?這個名字出現的時候,弟弟還沒生出來呢,應當很權威的。但是那個彩字要不要用,他有意見,彩與采在正體字裡都有,以簡化繁,兩個字都正正當當。媽媽也許原本就是「孫采蘋」。我們的戶口也不一定是對的。這兩個字分別有其含意,彩是形容詞,采是動詞。蘋是古已有之的植物,名為蘋婆,今天還有,名為鳳眼。而《詩經》中就有「於以采蘋,南澗之濱」的句子,媽媽出生的當代,讀書人家取名字應當有點來歷,或許原來是采蘋也不一定。搞歷史的弟弟翻箱倒櫃,也查了些資料,發現媽媽在日本早稻田大學讀書時,用的是「孫彩蘋」,但是找出更早的紀錄是「孫采蘋」,不是「苹」。我們後來決定用「蘋」,因為覺得「苹」字可通「萍」,好像「蘋」扎實一點兒。

跟弟弟在網上討論來討論去,弟弟又透露了一個消息,說媽媽小時名喚「陶官」,因為曾經過繼給了陶家。那麼後來呢?後來他也不知,我們乾脆決定不要讓她姓陶了,因為「陶彩蘋」讓我們很不適應,有點像古文物。

我去北京長城腳下跟弟弟安放骨灰,水面結凍的大冷天,風利如刀,長城在天頂蜿蜒如幻。管事的取出媽媽的骨灰,其實是幾塊小小的骨頭,白白慘慘,就裝在一個粗布的紅袋子裡,不足半袋。我低頭看著這個小小的紅袋子,人生縮成這麼一小撮白骨,那就是跟我緣淺的媽媽,不覺大慟。

墓碑上是這樣的幾個字:「慈母孫采蘋之墓」。碑下就是媽媽那小小的一撮白骨,放在一個做成小宮殿似的房子裡。

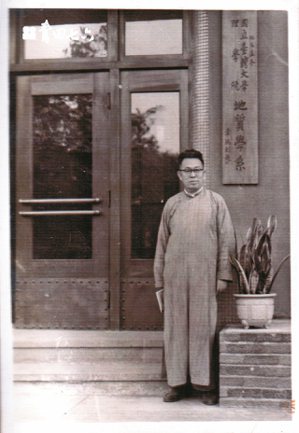

台北的青田七六,我們原先住的那一處院子,現在成了古蹟。開張之前,他們去父親用過的研究室裡翻找出一些幾十年前父親的遺物,其中發現了父親自寫的請求離婚的訴狀。我終於知道了他們分手的真相,原來媽媽是如此的欺負父親,甚至於讓他難作人。她當時對兒女的責任感也非常差。父親把這樣的文件沒有放在家裡,應當是為兒女著想。對媽媽,我沒有恨,只為那老實的父親抱屈。

青田七六客廳掛著一方頒給父親的褒揚令,掛了很久了。前不久,我與父親當年的幾位子弟在那兒聚餐,其中的王源教授是父親在台灣第一代的學生,他望著這張褒揚令跟我說,這張褒揚令裡有你的母親。為什麼?因為你父親對國家在抗戰時的貢獻,是因為你母親把你父親護送到中國的關係,過程很辛苦。

父親早歲在日本就是名學者,日本軍政府要他歸化而不得,要他留在日本教書他也拒絕。日本政府便看住他,不讓他跑掉。國民政府要借重這位地質學家為抗戰盡力,乃派一名敵後工作的女同志掩護著一路送父親回國。父親在日本是未婚,女諜報員假扮他的妻子,因而躲過了日本人的耳目。後來,這位敵後工作的女同志就是我的媽媽。他們後來一下子便分手,可說兩人都為建國大業作了一定程度的犧牲。這兩個人天生合不來。

誰知道以後會不會又有新發現?弟弟說,媽媽曾經得到蔣委員長親授的一把匕首,名曰「軍人魂」。她是少校階,朋友說,這在情報單位中官位很高。這個媽媽,也是前所未見。

孫彩蘋到了孫采苹,再到墓碑上的孫采蘋,又出現了小陶官,最後是個情報員,情報員的名字靠得住嗎?對著自己親筆寫的「慈母孫采蘋之墓」的碑石,我禁不住的想問她:「媽媽你到底是誰?」